Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую инспекцию

- Подробности

- Создано 13.02.2019

Внимание! Фальсифицированная продукция

- Подробности

- Создано 23.01.2019

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю на территории Российской Федерации установлены факты нахождения в обороте пищевой продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов.

Указанная продукция, произведенная неустановленными лицами в неизвестных условиях, также может находиться в обороте на территории Краснодарского края.

Данная продукция сопровождалась информацией об изготовителях, местонахождение которых по указанным адресам не установлено (предприятия-фантомы):

000 «Дaльпродукт», юридический адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 200, оф. 51, фактический адрес производства: Хабаровский край, с. Соколовка, ул. Зеленая, 9 (молочная продукция);

000 «Есенинские просторы», юридический адрес: г. Рязань, ул. Московское шоссе, 20, офис 307/2, фактический адрес производства: Рязанская область, Рязанский район, с. Долгинино, ул. Птичий переулок, 28 А (молочная продукция);

000 «Жемчужина Камчатки», Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, 5 (икра лососевая зернистая баночная);

000 «САХАЛ», Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, 13 (икра лососевая зернистая баночная);

000 «Янтарь», Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, 45 (сыр);

000 «Хуторяночка», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Денисова, 30 (молочная продукция);

000 «Экопродукт», Республика Татарстан, Сабинский район, п. г.т. Б.Сабы, ул. Заводская, 2 (сыр);

000 «Летний луг», Тамбовская область, г. Мичуринск,

ул. Интернациональная, 84 (сливочное масло);

000 « ГРИНВИЛЛЬ» филиал 000 «Молодел» , липецкая область. Усманский район, ул. Коммунистическая, 59 А (молочная продукция);

000 «Хладокомбинат», Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, 6 (молочная продукция);

000 «ЗНАТПРОДУКТ», Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, 43 (молочная продукция);

ОАО «Татарский маслокомбинат», Новосибирская область, г. Татарск, ул. Никишиной, 8 (сливочное масло);

000 «НОРТОН», юридический адрес: г. Москва, пер. Мирской, 16, корп.1 пом.5, оф.7, фактический адрес производства: Рязанская область, г. Рыбное, ул. Веселая, 2А (сливочное масло);

000 «СДМ», юридический адрес: г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, 5 корп.50, оф.3, фактический адрес производства: Орловская область, Залегощенский

район, д. Алешня, ул. Садовая, 8а (сыр);

АО «Молочный завод Зеленокумский», Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 11 (сливочное масло);

000 «Царский двор», г. Воронеж, ул. Солнечная, 15, оф. 4 (масло сливочное);

000 «Патрио», г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки, 1, д. 10 а (сливочное масло);

000 «Фудсити», Удмурдская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 256, оф.2 (сыр);

000 «Самарские продукты», юридический адрес: г. Самара, ул. Юбилейная, 53 А, оф. 110 А, фактический адрес производства: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 11 (молочная продукция);

СП ССК «Агропродукт», Саратовская область, Саратовский район, п. Расково, Сокурский тракт, 1/1, оф. 302 (молоко питьевое ТМ «Молочный гость»).

В случае обнаружения такой продукции просим незамедлительно направлять информацию в администрацию Адагумского сельского поселения Крымского района по телефону 8 (86131) 7-53-92, отдел потребительской сферы управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район 8 (86131) 2-04-14; 2-35-71и в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Краснодарскому краю по электронной почте upravlenie@kubanrpn.ru, pitanie@kubanrpn.ru.

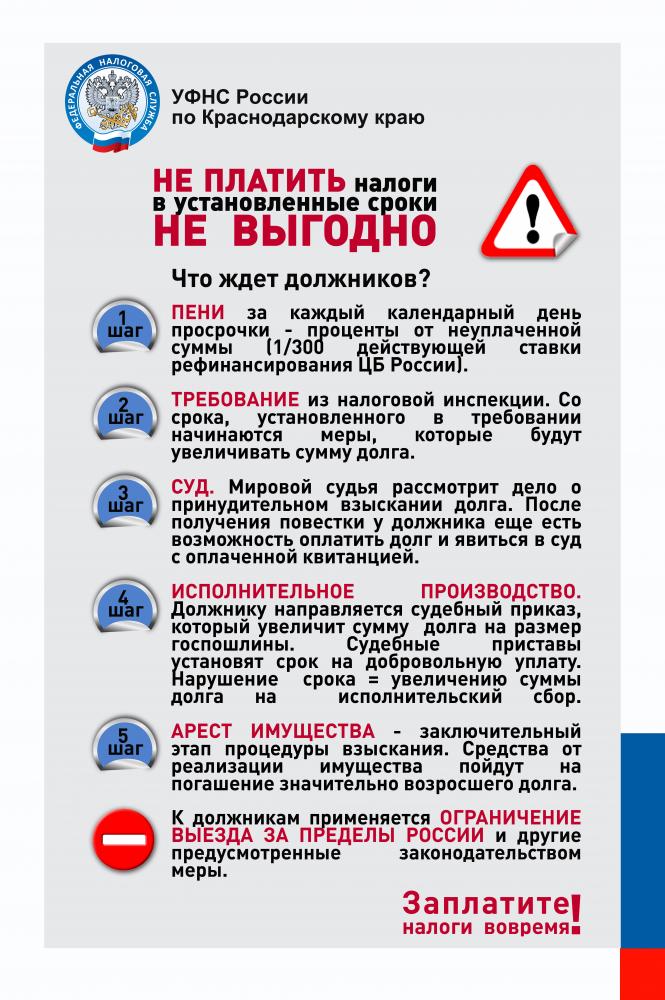

Информация для налогоплательщиков

- Подробности

- Создано 17.09.2018